Übersicht:

- Das Wichtigste in Kürze

- Der Fall vor Gericht

- Die Schlüsselerkenntnisse

- Benötigen Sie Hilfe?

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Welche Voraussetzungen müssen Wohnungseigentümer für die Installation eines Balkonkraftwerks erfüllen?

- Wie können Eigentümer ihr Balkonkraftwerk rechtlich absichern?

- Welche Rechte hat die WEG bei der nachträglichen Entfernung eines Balkonkraftwerks?

- Ab wann gilt ein Balkonkraftwerk als optische Beeinträchtigung?

- Welche Kosten können bei einem Rechtsstreit um ein Balkonkraftwerk entstehen?

- Glossar

- Wichtige Rechtsgrundlagen

- Das vorliegende Urteil

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: LG Berlin II

- Datum: 16.01.2024

- Aktenzeichen: 85 S 11/23 WEG

- Verfahrensart: Berufungsverfahren im Wohnungseigentumsrecht

- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Zivilrecht

- Beteiligte Parteien:

- Klägerin: Fordert die Entfernung der an der Balkonbrüstung der Wohnungseigentumsanlage installierten Solarkollektoren, um zu erreichen, dass diese von außen nicht mehr sichtbar sind.

- Beklagter: Wurde im ursprünglichen Urteil verpflichtet, die Solarkollektoren zurückzubauen. In der Berufung argumentiert er, dass der Anspruch bereits in einem früheren Verfahren rechtskräftig entschieden wurde und dass die Solarkollektoren aufgrund der Abdeckung durch Pflanzen nicht sichtbar waren.

- Um was ging es?

- Sachverhalt: Es geht um die an der Balkonbrüstung einer Wohnungseinheit installierten Solarkollektoren in einer Wohnungseigentumsanlage in Berlin, die entfernt werden sollen, damit sie nicht von außen sichtbar sind.

- Kern des Rechtsstreits: Es ist zu klären, ob die Verpflichtung zur Entfernung der sichtbaren Solarkollektoren gerechtfertigt ist, insbesondere angesichts der Berufungsbegründung, wonach der Anspruch bereits in einem früheren Verfahren abschließend entschieden worden sei und die Kollektoren zum Zeitpunkt nicht sichtbar gewesen seien.

- Was wurde entschieden?

- Entscheidung: Die Klage wird insgesamt abgewiesen; die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, und die Revision wird zugelassen.

- Begründung: Das Gericht beruft sich auf die tatsächlichen Feststellungen des ursprünglichen Urteils des Amtsgerichts Wedding und wies damit die Berufungsbegründungen zurück.

- Folgen: Die Klägerin muss die Kosten des Rechtsstreits tragen. Durch die zugelassene Revision besteht die Möglichkeit weiterer rechtlicher Schritte, während die vorläufige Vollstreckbarkeit sicherstellt, dass das Urteil bis zur Klärung der Revision wirksam bleibt.

Der Fall vor Gericht

Sonnenkollektoren auf Balkon: Landgericht Berlin stärkt Rechte von Wohnungseigentümern

Das Landgericht Berlin hat in einem wegweisenden Urteil vom 16. Januar 2024 die Installation von Sonnenkollektoren auf einem Balkon einer Wohnungseigentumsanlage geschützt. Das Gericht gab der Berufung des beklagten Wohnungseigentümers statt und wies die Klage der Wohnungseigentümergemeinschaft auf Rückbau der Anlage vollständig ab.

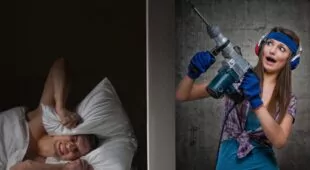

Streit um sichtbare Solaranlage in erster Etage

Im Zentrum des Rechtsstreits stand eine Solaranlage, die der Beklagte auf seinem Balkon in der ersten Etage installiert hatte. Diese war zunächst durch Bepflanzungen verdeckt und für andere nicht sichtbar. Nach der Entfernung der Pflanzen durch die Wohnungseigentümergemeinschaft wurden die Sonnenkollektoren, die einen erheblichen Teil des Balkongeländers über die gesamte Länge bedecken und seitlich zur Hälfte nach oben reichen, deutlich sichtbar.

Rechtliche Bewertung der Balkonanlage

Das Landgericht bestätigte zunächst, dass die Installation der Sonnenkollektoren eine Bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum darstellt. Die Richter verneinten jedoch den vom Beklagten vorgebrachten Aspekt des Einbruchschutzes als Rechtfertigungsgrund. Da sich die Wohnung in der ersten Etage befindet, sei keine besondere Einbruchsgefahr über den Balkon gegeben. Zudem würden die Sonnenkollektoren keinen effektiven Einbruchschutz bieten, da potenzielle Einbrecher diese mit entsprechenden Hilfsmitteln ohnehin überwinden könnten.

Gestattungsanspruch trotz optischer Beeinträchtigung

Das Gericht kam zu dem entscheidenden Schluss, dass dem Beklagten ein Gestattungsanspruch für seine Sonnenkollektoren zusteht. Für die Beurteilung der Beeinträchtigung anderer Wohnungseigentümer sei der Zeitpunkt der Installation maßgeblich, nicht der spätere Zustand nach Entfernung der Bepflanzung. Zum Zeitpunkt der Errichtung waren die Sonnenkollektoren durch die Bepflanzung verdeckt und beeinträchtigten andere Eigentümer nicht über das unvermeidliche Maß hinaus. Die spätere Entfernung der Pflanzen durch die Wohnungseigentümergemeinschaft könne nicht zu Lasten des Beklagten gehen.

Grundsätzliche Bedeutung für das Wohnungseigentumsrecht

Das Landgericht Berlin hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen, da der Fall zwei höchstrichterlich noch nicht geklärte Rechtsfragen aufwirft: Zum einen, ob bei fehlender Beschlussfassung ein bestehender Gestattungsanspruch bei einem abgeschlossenen Sachverhalt einem Beseitigungsanspruch entgegensteht. Zum anderen, ob ein bestehender Gestattungsanspruch eines Wohnungseigentümers durch spätere Maßnahmen der Wohnungseigentümer wieder entfallen kann. Die Kosten des Rechtsstreits muss die klagende Wohnungseigentümergemeinschaft tragen.

Die Schlüsselerkenntnisse

Das Landgericht Berlin hat entschieden, dass bereits installierte Sonnenkollektoren auf einem Balkon nicht zurückgebaut werden müssen, auch wenn diese nach Entfernung von Pflanzen von außen sichtbar geworden sind. Das Gericht erkannte dabei an, dass sich die rechtliche Bewertung von baulichen Veränderungen bei bereits abgeschlossenen Sachverhalten von noch nicht abgeschlossenen unterscheiden kann. Die Entscheidung stärkt die Position von Wohnungseigentümern bei der Installation von Solaranlagen, sofern diese bereits vor Rechtsänderungen installiert wurden.

Was bedeutet das Urteil für Sie?

Als Wohnungseigentümer können Sie bereits installierte Solaranlagen auf Ihrem Balkon grundsätzlich behalten, auch wenn diese durch spätere Veränderungen (wie das Entfernen von Pflanzen) sichtbar werden. Allerdings gilt dies nur für Anlagen, die vor der WEG-Reform 2020 installiert wurden. Bei Neuinstallationen müssen Sie die aktuellen gesetzlichen Vorgaben beachten und gegebenenfalls eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft einholen. Das Argument des Einbruchschutzes als Rechtfertigung für Solaranlagen wird von Gerichten kritisch geprüft und ist besonders in oberen Stockwerken wenig erfolgversprechend.

Benötigen Sie Hilfe?

Ihre rechtliche Perspektive bei Balkonkraftwerken

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Installation von Sonnenkollektoren auf dem Balkon machen deutlich, wie essenziell ein fundiertes rechtliches Verständnis in Wohnungseigentumsfragen ist. Die Auseinandersetzung in Berlin unterstreicht, dass bauliche Veränderungen oft mehr als nur eine bauliche Anpassung bedeuten und ein sorgsam geprüftes Abwägen individueller Interessen erforderlich machen.

Wir unterstützen Sie dabei, die wesentlichen Aspekte Ihres Falls präzise zu erfassen und eventuelle Unklarheiten systematisch zu klären. Kontaktieren Sie uns, um in einem persönlichen Gespräch gemeinsam Ihre rechtliche Situation zu beleuchten und die nächsten sinnvollen Schritte zu besprechen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Voraussetzungen müssen Wohnungseigentümer für die Installation eines Balkonkraftwerks erfüllen?

Rechtliche Voraussetzungen

Als Wohnungseigentümer haben Sie seit Oktober 2024 einen gesetzlichen Anspruch auf die Installation eines Balkonkraftwerks. Dennoch müssen Sie vor der Installation einen Beschluss der Eigentümerversammlung einholen, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Die Eigentümergemeinschaft darf die Installation nur aus triftigen Gründen ablehnen, etwa bei Denkmalschutz oder nachweislicher Gefährdung der Bausubstanz.

Technische Anforderungen

Ihr Balkonkraftwerk muss folgende technische Vorgaben erfüllen:

- Die maximale Wechselrichterleistung darf 800 Watt nicht überschreiten

- Die Gesamtleistung der Solarmodule kann bis zu 2000 Watt Peak betragen

- Die Installation muss den VDE-Normen entsprechen und einen zugelassenen Wechselrichter verwenden

Anmeldepflichten

Sie müssen Ihr Balkonkraftwerk vor Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registrieren. Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist seit 2024 nicht mehr erforderlich. Ein Verstoß gegen die Anmeldepflicht kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Bauliche Vorgaben

Die früheren Einschränkungen bezüglich der Modulfläche sind entfallen. Balkonkraftwerke gelten nicht mehr als Bauprodukte, wodurch die Installation auch in Höhen über vier Metern möglich ist. Bei der Montage müssen Sie dennoch auf eine fachgerechte Installation achten und die Sicherheitsanforderungen erfüllen, insbesondere beim Brandschutz und der Verkabelung.

Wie können Eigentümer ihr Balkonkraftwerk rechtlich absichern?

Die rechtliche Absicherung eines Balkonkraftwerks beginnt mit der korrekten Dokumentation und Einhaltung aller formalen Anforderungen. Seit der Gesetzesänderung vom 17. Oktober 2024 sind Balkonkraftwerke als privilegierte bauliche Veränderungen eingestuft.

Dokumentation und Anmeldung

Wenn Sie ein Balkonkraftwerk installieren möchten, müssen Sie zunächst eine Registrierung im Marktstammdatenregister vornehmen. Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht mehr erforderlich. Die technischen Spezifikationen müssen dabei die gesetzlichen Vorgaben erfüllen: maximal 2.000 Watt Modulleistung und 800 Watt Einspeiseleistung.

Versicherungsschutz

Für die rechtliche Absicherung ist der Versicherungsschutz von zentraler Bedeutung. Sie benötigen:

- Eine Haftpflichtversicherung für mögliche Schäden an Dritten

- Eine Hausratversicherung bei nicht fest installierten Anlagen

- Eine Wohngebäudeversicherung bei fest montierten Anlagen

Formale Anforderungen an die WEG

Auch wenn Balkonkraftwerke nun privilegiert sind, müssen Sie der Eigentümergemeinschaft folgende Unterlagen vorlegen:

- Nachweis über die Anmeldung beim Netzbetreiber

- Technische Dokumentation mit Produktdatenblatt

- Schematische Darstellung der Installation

- Nachweis des Versicherungsschutzes

- Visualisierung der optischen Auswirkungen

Die Installation darf erst nach Vorlage dieser Unterlagen erfolgen. Dabei müssen Sie die Sicherheitsanforderungen beachten und nachweisen, dass die Hausanlage vor Rückspannungen geschützt ist.

Wartung und Betrieb

Für den rechtssicheren Betrieb müssen Sie die regelmäßige Wartung dokumentieren und sicherstellen, dass die Anlage den technischen Anforderungen entspricht. Als Eigentümer tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage.

Welche Rechte hat die WEG bei der nachträglichen Entfernung eines Balkonkraftwerks?

Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) verfügt über weitreichende Befugnisse beim Umgang mit nicht genehmigten Balkonkraftwerken. Wenn Sie ein Balkonkraftwerk ohne vorherige Zustimmung installiert haben, kann die WEG einen Rückbau verlangen.

Voraussetzungen für einen Rückbaubeschluss

Die WEG muss für einen rechtmäßigen Rückbaubeschluss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der Beschluss muss klar und eindeutig formuliert sein und konkret benennen, welche Teile zurückgebaut werden sollen. Ein pauschaler Verweis auf die „Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands“ reicht nicht aus.

Zeitliche Beschränkungen

Der Rückbauanspruch unterliegt einer Verjährungsfrist von drei Jahren. Diese Frist beginnt mit der Kenntnis der anderen Eigentümer von der Installation des Balkonkraftwerks. Nach Ablauf dieser Frist kann die WEG zwar weiterhin einen Rückbau beschließen, muss die Kosten dann aber selbst tragen.

Ermessensspielraum der WEG

Die WEG muss bei der Entscheidung über einen Rückbau ihr Ermessen sachgerecht ausüben. Dabei sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Die Schwere des Eingriffs in das Gemeinschaftseigentum

- Mögliche Folgeschäden durch das Balkonkraftwerk

- Die Verhältnismäßigkeit der Rückbaumaßnahme

Durchsetzung des Rückbaus

Wenn die WEG einen rechtmäßigen Rückbaubeschluss gefasst hat, müssen Sie als betroffener Eigentümer die Solarmodule, Halterungen und Verkabelungen fachgerecht entfernen. Die Kosten für den Rückbau tragen Sie als verursachender Eigentümer.

Seit dem 17. Oktober 2024 sind Balkonkraftwerke allerdings als privilegierte Maßnahme eingestuft. Dies bedeutet, dass die WEG die Installation nur noch in Ausnahmefällen, etwa bei Denkmalschutzauflagen, untersagen kann. Diese neue Rechtslage gilt jedoch nicht rückwirkend für bereits bestehende Rückbaubeschlüsse.

Ab wann gilt ein Balkonkraftwerk als optische Beeinträchtigung?

Die Bewertung einer optischen Beeinträchtigung durch ein Balkonkraftwerk erfolgt nach der aktuellen Gesetzeslage seit Oktober 2024 nach strengeren Maßstäben als zuvor. Eine Ablehnung ist nur noch möglich, wenn die optische Veränderung als erheblich relevant einzustufen ist.

Rechtliche Bewertungskriterien

Bei der Beurteilung der optischen Beeinträchtigung werden folgende Aspekte berücksichtigt:

- Die Größe der Anlage im Verhältnis zur Gesamtfassade spielt eine wichtige Rolle. So wurde in einem Fall eine 1,7 m² große PV-Anlage im Verhältnis zu einer Gesamtfrontfläche von 920 m² als nicht erheblich beeinträchtigend eingestuft.

- Die Farbgestaltung und Integration in das bestehende Erscheinungsbild ist relevant. Neutrale Farben wie Schwarz können dabei vorteilhaft sein.

Aktuelle Rechtsprechung

Nach der neuen Gesetzgebung reichen leichte Beeinträchtigungen, wie sichtbare Solarmodule auf der Balkonbrüstung, nicht mehr aus, um eine Genehmigung zu verweigern. Dies stellt eine bedeutende Änderung zur früheren Rechtslage dar.

Besonderheiten bei Eigentumswohnungen

In Wohnungseigentümergemeinschaften wurde die Installation von Balkonkraftwerken in den Katalog der privilegierten baulichen Veränderungen aufgenommen. Dies bedeutet, dass die Genehmigung nicht ohne triftigen Grund verweigert werden kann. Eine optische Beeinträchtigung muss dafür:

- Erheblich sein und nicht nur geringfügig

- Objektiv nachweisbar sein

- Das Gesamterscheinungsbild der Wohnanlage deutlich stören

Wenn die Fassade bereits durch verschiedene Farben, unterschiedliche Markisen oder Balkonkästen geprägt ist, wird eine zusätzliche optische Beeinträchtigung durch ein Balkonkraftwerk in der Regel als weniger gravierend eingestuft.

Welche Kosten können bei einem Rechtsstreit um ein Balkonkraftwerk entstehen?

Bei einem Rechtsstreit um ein Balkonkraftwerk fallen unterschiedliche Gebühren an, die sich nach dem Streitwert richten. Der Streitwert orientiert sich dabei am Wert des Balkonkraftwerks und den möglichen wirtschaftlichen Folgen.

Anwaltskosten

Die Anwaltsgebühren berechnen sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Bei einem typischen Streitwert von 5.000 Euro beträgt eine einzelne Gebühr 334 Euro. Folgende Gebühren können anfallen:

- Eine 1,3-fache Verfahrensgebühr für die Prozessführung

- Eine 1,2-fache Termingebühr bei Gerichtsterminen

- Eine 1,5-fache Einigungsgebühr bei einer außergerichtlichen Einigung

Gerichtskosten und Gesamtrisiko

Wenn Sie einen Prozess verlieren, müssen Sie nicht nur Ihre eigenen Anwaltskosten tragen, sondern auch:

- Die Anwaltskosten der Gegenseite

- Die Gerichtskosten

- Eventuelle Kosten für Gutachter und Sachverständige

Beispielrechnung für einen Rechtsstreit

Bei einem Streitwert von 5.000 Euro entstehen folgende Kosten:

- Verfahrensgebühr: 434,20 Euro (1,3-fach)

- Termingebühr: 400,80 Euro (1,2-fach)

- Auslagenpauschale: 20 Euro

- Mehrwertsteuer: 162,45 Euro Dies ergibt Gesamtkosten von etwa 1.017,45 Euro allein für einen Anwalt.

Zusätzliche Kostenrisiken

Neben den reinen Verfahrenskosten können weitere finanzielle Belastungen entstehen:

- Kosten für technische Gutachten zur Prüfung der Statik oder Elektrik

- Rückbaukosten bei einer Niederlage und der Verpflichtung zur Entfernung der Anlage

- Kosten für notwendige Änderungen an der Installation, falls diese nicht den Vorgaben entspricht

Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.

Glossar

Juristische Fachbegriffe kurz erklärt

Gestattungsanspruch

Ein rechtlicher Anspruch auf Erlaubnis oder Genehmigung für eine bestimmte Handlung oder Maßnahme. Im Wohnungseigentumsrecht bedeutet dies das Recht eines Eigentümers, bestimmte Veränderungen am Gemeinschaftseigentum vorzunehmen. Dieser Anspruch ist in § 20 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) verankert und besteht, wenn die Maßnahme andere Eigentümer nicht über das unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt.

Beispiel: Ein Wohnungseigentümer hat einen Gestattungsanspruch für die Installation einer Solaranlage auf seinem Balkon, wenn diese zum Zeitpunkt der Installation andere nicht wesentlich beeinträchtigt.

Bauliche Veränderung

Bezeichnet im Wohnungseigentumsrecht eine wesentliche Umgestaltung des gemeinschaftlichen Eigentums in seiner Substanz, seinem Zustand oder seiner Funktion. Diese ist nach § 20 WEG grundsätzlich nur mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft zulässig, es sei denn, es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Gestattung.

Beispiel: Das Anbringen von Sonnenkollektoren am Balkongeländer stellt eine bauliche Veränderung dar, da es die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert.

Gemeinschaftseigentum

Bezeichnet im Wohnungseigentumsrecht alle Teile, Anlagen und Einrichtungen eines Gebäudes, die nicht im Sondereigentum stehen und dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer dienen. Geregelt in § 1 Abs. 5 WEG. Dazu gehören typischerweise Fassade, Balkone, tragende Wände und das Dach.

Beispiel: Die Außenfassade und Balkonbrüstungen eines Mehrfamilienhauses sind Gemeinschaftseigentum und können nicht ohne weiteres von einzelnen Eigentümern verändert werden.

Wohnungseigentümergemeinschaft

Die Gesamtheit aller Eigentümer einer Wohnungseigentumsanlage, die gemeinsam das Gemeinschaftseigentum verwalten und darüber entscheiden. Sie ist nach § 9a WEG eine teilrechtsfähige Gemeinschaft und kann eigene Rechte und Pflichten haben.

Beispiel: Die Wohnungseigentümergemeinschaft beschließt in einer Eigentümerversammlung über die Zulässigkeit von Balkonkraftwerken für alle Wohnungen.

Beseitigungsanspruch

Das Recht, die Entfernung oder den Rückbau einer unzulässigen baulichen Veränderung zu verlangen. Im Wohnungseigentumsrecht kann die Eigentümergemeinschaft diesen Anspruch nach § 1004 BGB geltend machen, wenn eine nicht genehmigte bauliche Veränderung vorliegt.

Beispiel: Die Eigentümergemeinschaft fordert den Rückbau eines ohne Genehmigung installierten Balkonkraftwerks.

Wichtige Rechtsgrundlagen

- § 20 Wohnungseigentumsgesetz (WEG): Dieser Paragraph regelt die Voraussetzungen, unter denen Wohnungseigentümer bauliche Veränderungen an ihrem Sondereigentum vornehmen dürfen. Insbesondere bestimmt § 20 Abs. 1 WEG, dass für bestimmte bauliche Maßnahmen die Zustimmung der Gemeinschaft erforderlich ist, um das gemeinschaftliche Eigentum oder die Rechte anderer Wohnungseigentümer nicht zu beeinträchtigen. Dabei müssen die geplanten Änderungen im Einklang mit der Teilungserklärung und den Gemeinschaftsregeln stehen.

Im vorliegenden Fall geht es um die Anbringung von Sonnenkollektoren auf dem Balkon eines Wohnungseigentümers. § 20 WEG ist relevant, da die Installation als bauliche Veränderung angesehen wird, die möglicherweise die Optik und somit die Rechte anderer Eigentümer beeinflusst. Das Amtsgericht hat entschieden, dass die Anbauten genehmigungspflichtig sind, was auf eine Anwendung von § 20 WEG hinweist.

- § 1004 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Dieser Paragraph behandelt den Beseitigungsanspruch bei Besitzstörungen. Nach § 1004 Abs. 1 BGB kann der Eigentümer verlangen, dass eine Beeinträchtigung seines Eigentums beendet wird, sofern kein Recht zur Beeinträchtigung besteht. Dies umfasst auch die Entfernung von baulichen Anlagen, die das Eigentum oder die Nutzung beeinträchtigen.

In dem Fall hat die Klägerin den Rückbau der Sonnenkollektoren gefordert und sich dabei auf § 1004 BGB berufen. Das Gericht prüfte, ob ein solcher Anspruch besteht und ob die Anbringung der Kollektoren eine unzulässige Beeinträchtigung darstellt. Letztlich wurde der Anspruch als unbegründet abgewiesen, da die Voraussetzungen des § 1004 BGB nicht erfüllt waren.

- § 14 Wohnungseigentumgesetz (WEG): § 14 WEG regelt die Beschränkungen der dinglichen Rechte der Wohnungseigentümer im Sondereigentum. Er legt fest, dass Änderungen und Überbauten nur im Rahmen der gemeinschaftlichen Vereinbarungen und der Teilungserklärung zulässig sind. Ziel ist es, das harmonische Miteinander in der Wohnungseigentümergemeinschaft zu gewährleisten und Konflikte zu minimieren.

Im vorliegenden Urteil wurde geprüft, ob die Installation der Sonnenkollektoren gegen die Bestimmungen des § 14 WEG verstößt. Das Gericht stellte fest, dass die vorgenommenen Änderungen zulässig waren, da keine gemeinschaftlichen Rechte verletzt wurden und die Kollektoren keine wesentliche Beeinträchtigung für andere Eigentümer darstellten.

- Art. 20a Grundgesetz (GG): Artikel 20a GG verpflichtet den Staat zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere. Er ergänzt die Staatsstrukturprinzipien des Grundgesetzes, indem er die ökologische Nachhaltigkeit und den Umweltschutz als verfassungsmäßige Ziele festschreibt. Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes dürfen dabei nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit erfolgen.

Der Beklagte berief sich in seiner Berufung unter anderem auf Art. 20a GG, um die Installation der Solarkollektoren zu rechtfertigen. Er argumentierte, dass die Kollektoren dem Umweltschutz dienen und dadurch verfassungsrechtlich geschützte Interessen berühren. Das Gericht bewertete diese Argumentation und entschied, dass die zentralen Grundsätze des Art. 20a GG in diesem Kontext nicht ausreichend berücksichtigt wurden, um den Rückbau der Kollektoren zu legitimieren.

- § 540 Zivilprozessordnung (ZPO): § 540 ZPO regelt die Berufung und die Grundlagen, auf denen eine Berufung eingelegt werden kann. Er bestimmt, dass in der Berufung neben Tatsachen auch neue Beweise in begründeter Weise geltend gemacht werden können, sofern sie zur Entscheidung des Rechtsstreits unentbehrlich sind. Zudem wird die Berücksichtigung der tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils betont.

In diesem Fall wurde § 540 ZPO angewendet, um die Berufung des Beklagten zu prüfen. Das Gericht bezog sich auf die festgestellten Tatsachen im vorherigen Urteil und bewertete die Zulässigkeit sowie die Begründetheit der Berufung gemäß den Vorschriften des § 540 ZPO. Letztlich wurde die Berufung zugelassen, da sich der Sachverhalt durch Änderungen an der Solaranlage und die Veränderung der Sichtbarkeit der Kollektoren geändert hatte.

Das vorliegende Urteil

LG Berlin II – Az.: 85 S 11/23 WEG – Urteil vom 16.01.2024

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.